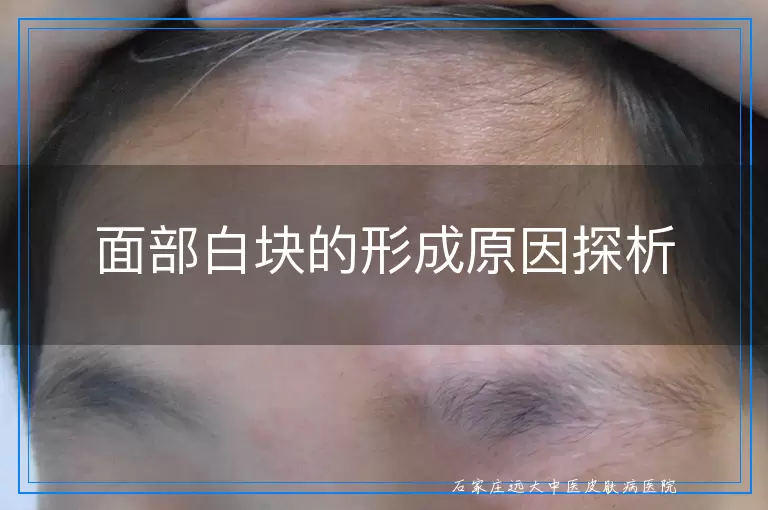

面部白块的形成原因探析

咨询电话:0311-86990555

引言

面部出现白块,医学上称为面部白斑,是一种常见的皮肤现象。其形成原因复杂多样,可能涉及遗传因素、自身免疫反应、环境因素、营养状况等多个方面。本文旨在深入探讨面部白块的形成原因,为临床诊断和治疗提供参考。

常见面部白块的形成原因

- 白癜风

白癜风是一种自身免疫性疾病,其发病机制尚未完全阐明,但普遍认为与遗传、自身免疫、神经化学因素等有关。在白癜风患者中,体内免疫系统错误地攻击黑色素细胞,导致黑色素细胞受损或死亡,无法正常合成黑色素,从而在皮肤上形成边界清晰、形态不规则的白色斑块。面部作为皮肤暴露部位,是白癜风的好发区域之一。

- 白色糠疹

白色糠疹,又称单纯糠疹或面部干性糠疹,是一种常见于儿童和青少年面部的皮肤炎症。虽然其名字中带有“癣”,但实际上与真菌感染无关,而是一种色素减退性皮肤病。白色糠疹的具体病因尚不完全清楚,但普遍认为与皮肤干燥、营养不良(特别是维生素B群、维生素C、维生素D和锌元素等缺乏)、紫外线照射等因素有关。患者主要表现为面部出现圆形或椭圆形的淡白色斑块,表面有细小鳞屑,少数患者可能会感到轻微瘙痒。

- 花斑癣

花斑癣,又称汗斑,是由马拉色菌感染引起的一种皮肤真菌性感染性疾病。它常发生在面部、颈部、背部等多汗部位,表现为圆形或不规则形状的白色或浅色斑块,表面可能有鳞屑。花斑癣的发病机制与马拉色菌的过度增殖有关,这种真菌在潮湿、温暖的环境中易于生长,因此多汗、油性皮肤等因素可能增加患病风险。

- 贫血痣

贫血痣是一种先天性血管发育异常导致的皮肤病。由于局部血管对儿茶酚胺敏感性增强,血管持续收缩,导致局部皮肤缺血而呈现淡白色斑。贫血痣在面部出现时,通常表现为苍白色斑块,摩擦后周围皮肤发红,而白斑本身不发红,这是与其他白斑鉴别的重要特征。

- 无色素痣

无色素痣是一种先天性的皮肤色素减退性疾病。它通常在出生时或出生后不久出现,表现为局限性或泛发性色素减退斑,边缘常呈锯齿状。无色素痣的白斑大小和分布相对稳定,不会随年龄增长而明显变化。虽然无色素痣本身对健康无害,但若位于面部等显眼部位,可能影响患者的外观和心理健康。

- 炎症后色素减退

多种皮肤炎症性疾病在愈合后可能出现色素减退现象。例如,湿疹、脂溢性皮炎等炎症性皮肤病在炎症过程中会损伤皮肤中的黑色素细胞功能,导致炎症消退后局部皮肤色素减少,形成白色斑块。这些白块通常边界不太清晰,颜色较浅,且随着时间推移,部分患者的色素可逐渐恢复。

- 其他因素

除了上述常见原因外,面部白块的形成还可能与其他因素有关。例如,某些药物、化妆品、化学物质的刺激可能导致皮肤色素减退;某些系统性疾病(如甲状腺功能亢进、糖尿病等)也可能伴发面部白斑。此外,长期的精神压力、不规律的生活习惯等因素也可能影响皮肤健康,增加面部白块的形成风险。

诊断与鉴别诊断

面部白块的诊断需结合患者的病史、临床表现和辅助检查结果进行综合判断。医生可能会进行体格检查,观察白块的部位、数量、大小、形状、边界、颜色等特征;同时,还可能利用伍德灯照射、真菌镜检、皮肤病理活检等辅助检查手段来明确白块的具体病因。在鉴别诊断时,需特别注意将白癜风与其他色素减退性皮肤病(如白色糠疹、花斑癣等)进行区分。

治疗与预防

面部白块的治疗需根据具体病因制定个性化方案。例如,对于白癜风患者,可采用免疫调节剂、光疗、脱色疗法等方法进行治疗;对于白色糠疹患者,则可通过外用润肤霜、弱效糖皮质激素药膏等药物来改善症状;对于花斑癣患者,则需使用抗真菌药物进行治疗。此外,预防面部白块的形成也至关重要。患者应注意保持皮肤清洁干燥,避免长时间暴露于阳光下和过度清洁皮肤;同时,还应保持良好的生活习惯和饮食习惯,以增强身体免疫力。

本广告仅供医学药学专业人士阅读,请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用

导航

导航  在线咨询

在线咨询

病友专区

病友专区  首页

首页